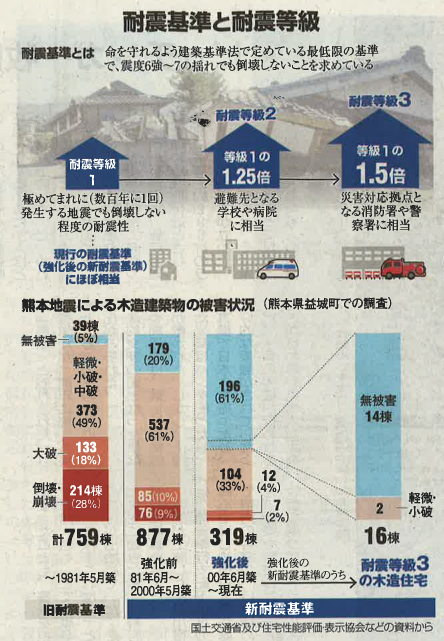

耐震基準と耐震等級

◆有効性、熊本地震で「立証」

大地震に耐え、震災後も住み続けられる住宅の条件はどのようなものでしょうか。

昨年4月の熊本地震では、新しい「耐震基準」で建てた住宅がより強いことがはっきりしました。さらに「耐震等級」という考え方が被害の軽減に有効であることもわかりました。

耐震基準は、命を守れるよう建築基準法で定めている最低限の基準で、震度6~7の揺れでも倒壊しないことを求めています。

建物の耐震性は、地震による横向きの力に部材や構造が耐えられるかを計算します。国内では関東大震災(1923年)後の24年に初めて盛り込まれました。

木造住宅の場合は斜めの筋交いなどを入れた「耐力壁」で全体の変形を抑える原理で、50年にできた建築基準法の施工令で一定量の耐力壁を組み込む基準ができました。68年の十勝沖地震で亀裂が相次いだ鉄筋コンクリート柱の規定が71年に強化されるなど、大地震のたびに改正されてきました。

中でも大幅な強化が、都市部で被害が出た78年の宮城県沖地震後の81年。大地震で倒壊しないことが明確化され、木造住宅では耐力壁の量を従来(旧耐震基準)の約1.4倍としました。これ以降の基準を「新耐震」と呼びます。

95年の阪神大震災では壁の量は十分でも配置が偏った木造住宅に被害が出るなどし、2000年に「壁のバランスをよくする」などの規定が強化されて現行の基準(強化後新耐震)になりました。

こうした基準の違いが熊本地震での倒壊率の差に現れました。国土交通省の有識者委員会が2度の震度7の揺れに見舞われた熊本県益城町の木造建築物1955棟を調べた報告書によると、旧耐震の基準で建てたものは倒壊・崩壊が28%だったのに対し、強化前新耐震では2%でした(図参照)。

ただ、命は守れても住宅が壊れて住めなくなる恐れはあります。熊本地震では耐震基準に加えて被害を減らせる可能性のある「耐震等級」に注目が集まりました。国に登録された第三者機関が、新築時の耐震性を1~3の数字の大きさで評価する仕組みで、2000年10月に始まりました。強化後の新耐震基準にほぼ相当する耐震性を「等級1」と規定し、その1.25倍の性能の住宅を「等級2」、1.5倍を「等級3」とします。

等級1は数百年に1度発生する地震で倒壊しないとされる耐震性を指します。等級2は避難先となる学校など、等級3は消防署など災害対応拠点となる公共施設の耐震性に相当するともいわれます。

熊本地震の国土交通省有識者委員会の報告書によると、性能評価を受けていた木造住宅19棟のうち、耐震等級3の16棟では無被害が14棟、軽微・小破が2棟で、倒壊や大破はありませんでした。現行の耐震基準全体(319棟)の中でも被害の小ささが目立ちます。

工学院大学・都市減災研究センター長の久田嘉章教授は、「建築基準法の耐震基準は倒壊しない最低限のレベル。避難所や仮設住宅のスペースが不足する都市部では特に、地震後にも自宅に住み続けられる耐震性を得るために、より高い耐震等級を目安にすることが重要です」と話します。

久田教授は、地震も14年に都内に耐震等級3の住宅を建てました。「デザインによりますが等級を1から3に上げる建築コストは数%。それだけでも被害を大きく抑え、仕事など生活再建も早くできる住宅に近づきます」

耐震等級の課題は、住宅の新規着工に占める割合が約2割と、普及率が低いことです。耐震等級が上がれば地震保険料の割引があるなどの優遇策が設けられており、国交省の担当者は、「耐震の有効な手段として検討してもらえれば」と活用を呼びかけています。

旧耐震の木造住宅には多くの自治体で耐震診断や改修への補助があります。熊本地震で一部被害があった強化前新耐震では「部材の接合部に金具があるか」など住人が簡易に耐震性をチェックできる制度が5月に始まりました。9月1日の防災の日を前に再度、備えを見直したいものです。

(2017年8月26日 朝日新聞記事より)

南関東の1都3県の3割の地域が震度6弱以上の揺れに襲われる。交通まひで消火や救助は滞る。17万5千棟の建物が全壊し、7万2千人の救助が必要になる。焼失は41万2千棟にのぼり、1万6千人が火災で亡くなる。買い付けが起きて生活物資は全国で不足し、断水や停電で避難者は2週間後に720万人に膨らむ。輸出入も落ち込むなどして、日本の国際競争力が下がったままになる可能性もあるという。

南関東の1都3県の3割の地域が震度6弱以上の揺れに襲われる。交通まひで消火や救助は滞る。17万5千棟の建物が全壊し、7万2千人の救助が必要になる。焼失は41万2千棟にのぼり、1万6千人が火災で亡くなる。買い付けが起きて生活物資は全国で不足し、断水や停電で避難者は2週間後に720万人に膨らむ。輸出入も落ち込むなどして、日本の国際競争力が下がったままになる可能性もあるという。