今年で関東大震災から100年目です

関東大震災から100年目

関東大震災の概要

地震の震源及び規模等

| 地震発生時刻 | 1923年(大正12年)9月1日 午前11時58分 | |

|

発生場所(震源位置)

|

北緯35度19.8分 | 東経139度08.1分 |

| 神奈川県西部 | 深さ23km | |

| 規模(マグニチュード) |

7.9

|

|

| 最大震度 | 6 | |

首都直下型地震について

掲載した、気象庁『関東大震災から100年』特設サイトをご覧ください。

地震の震源及び規模等

| 地震発生時刻 | 1923年(大正12年)9月1日 午前11時58分 | |

|

発生場所(震源位置)

|

北緯35度19.8分 | 東経139度08.1分 |

| 神奈川県西部 | 深さ23km | |

| 規模(マグニチュード) |

7.9

|

|

| 最大震度 | 6 | |

| 戸建 | 共同住宅 | 全体 | |

| 東京都 | 86.9% | 93.8% | 92.0% |

| 全国 | 約81% | 約94% | 約87% |

| 建物全壊棟数 | 死者数 | 減少率 | |

| 現況(耐震化率92%) | 80,530 | 3,209 | ー |

| 耐震化率100%(1981年基準) | 31,552 | 1,154 | 約6割減少 |

| 全て建替(2000年基準) | 14,252 | 474 | 約8割減少 |

| 死者数 | 重傷者数 | 減少率 | |

| 現況(対策実施57.3%) | 239 | 1,362 | ー |

| 促進①(対策実施75%) | 141 | 818 | 約4割減少 |

| 促進②(対策実施100%) | 44 | 255 | 約8割減少 |

南海トラフ 現実的対策へ

◉「予知前提を転換」

東海地震を含む南海トラフ地震について、国の中央防災会議の作業部会は25日、地震の予知を前提としない現実的な防災対策をとるよう国や地方自治体に求める報告書をまとめた。

「大規模地震対策特別措置法(大震法)」の仕組みが見直されるのは約40年ぶり。一部地域で地震が起き、さらに大きな地震が見込まれる場合など、4つの想定ケースを示し、高齢者の避難など可能な事前対策につなげる。

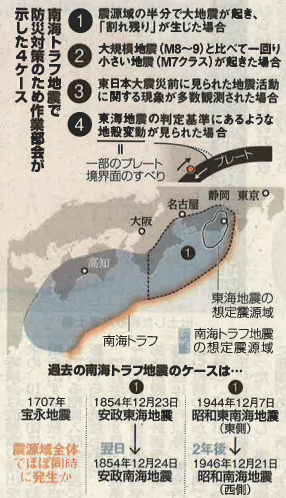

◉南海トラフ地震で防災対策のため作業部会が示した4ケース

❶震源域の半分で大地震が起き、「割れ残り」が生じた場合

❷大規模地震(M8~9)と比べて一回り小さい地震(M7クラス)が起きた場合

❸東日本大震災前に見られた地震活動に関する現象が多数観測された場合

❹東海地震の判定基準にあるような地殻変動が見られた場合

⇩

*過去の南海トラフ地震のケースは・・・

1707年 宝永地震 震源域全体でほぼ同時に発生か

❶1854年12月23日 安政東海地震 ⇒ 翌日 1854年12月24日 安政南海地震

❶1944年12月7日 昭和東南海地震(東側) ⇒ 2年後 1946年12月21日 昭和南海地震(西側)

◉過去の地震元に4想定 震源域の半分で大地震⇒3日避難

現在の大震法に基づく防災体制では、東海地震の前兆を捉えると首相が「警戒宣言」を出し、鉄道の運休や休校などの対策を取ることになっている。

実際には予知が難しいことを受け、報告書は「大震法に基づく現行の対策は改める必要がある」と明記。首相の警戒宣言の発令は事実上、棚上げされる見通しになった。制度の高い予知でなく、過去の地震の発生状況などを元にした想定で事前の対策をとる方針に転換する。

高齢者の避難など、事前対策につなげるため、報告書は新たに4つの想定ケースを例示。国に対して、自治体が一斉に対策を始められるよう、警戒宣言に代わる情報の提供も求めた。

4つのケースは、❶震源域の半分で大地震が発生 ❷震源域で想定より一回り小さい地震が発生 ❸東日本大震災前にみられた現象を多数観測 ❹東海地震の判定基準にあるような地殻変動がみられたー場合だ。

それぞれの特徴として、❶は過去にあり、1944年の昭和東南海地震から2年後、昭和南海地震が起きた。1854年にも安政東海地震の翌日に安政南海地震が発生した。❷は、その後さらに大きな地震が来るのではと、社会の不安が高まる可能性がある。❸、❹は観測経験や評価基準がなく市民の対応は難しいとしている。

報告書は住民の被害の受けやすさや、地震発生の可能性の高まりに応じた考え方や例も示した。

例えば❶では、震源域の東側で大地震が起きた場合、西側で津波の到達が早い沿岸部では3日間程度の避難を促す。避難に時間がかかるお年寄りや要介護者は、津波到達が30分程度の内陸地域でも1週間程度避難するよう求める。一般的に、大地震後に地震が続発する可能性が高まり、時間の経過とともに減少する。

ただ、空振りの場合は経済的損失が見込まれ、避難による健康リスクや「何日まで耐えられるか」などの課題があり、地域によって対策は異なる可能性がある。国は今後、モデル地域を指定して課題を洗い出した上で対応策をガイドラインとして示す。

◉「社会全体の理解必要」関係自治体

予知を前提とせず、新たな防災対策を求められる自治体の受け止めはーーー。東海地震の想定震源域が最も近い静岡県。制定以来、大震法と深く関わりながら対策を進めてきた。昨年度まで県が投じてきた地震対策の事業費は、総額2兆3191億円に上る。外岡達朗・県危機管理監は25日、国の作業部会後、「近年は確度の高い予測は難しいという前提で減震対策や防災訓練をしてきた。今回の見直しで、県の方針が大きく変わることはない」と話す。

ただ、南海トラフ地震でも発生から数分で沿岸部に大きな津波が到達すると予想される。「高齢者らの避難対策などはさらに充実させる必要が出てきた」。県民には住宅の耐震化や食糧備蓄などを呼びかける。一方、国には「避難のトリガーとなる警戒宣言に類する仕組みも必要」と注文をつけた。

東海地震の「強化地域」外だった高知県。地震観測の対象が南海トラフ全域に広げられることに、酒井浩一・県危機管理部長は「評価できる」と歓迎した。さらに作業部会が、自治体が防災計画作りを進められるよう、国にガイドラインの策定を求めたことについて「方向性を示したことは意義がある」と指摘しつつ、「地震の可能性を示す情報がもたらされれば身構えられる。予知できないとしても観測の手は緩めないでほしい」と話した。

名古屋市の防災危機管理局も、予知から現実的な対策に切り替わることを、「はっきりさせてくれてよかった」と評価する。一方、「情報がやみくもに出され、市民の活動をどこまで制限するか各自治体に判断がゆだねられれば、大混乱になる」と指摘し、「命に関わることなので、不確実な情報による避難もやむを得ない、という社会全体の理解を得る努力が必要ではないか」と話した。

◉地域の特徴踏まえた対策を

40年近く続いた「警戒宣言」の仕組みが大きく見直されることになった。確度の高い予知が難しいことは地震学者の共通認識になっている。ようやく、学問の実力に近づくことになる。

社会活動を大きく制限する警戒宣言の仕組みは、数日以内にほぼ確実に地震が起こる前提で成り立っていた。いつなのか、起こるのかもはっきりしない、不確実な予測しか出せないのなら、当然、対応は変わってくる。地震学者の間には、警戒宣言を定めた法律自体の廃止を求める声もある。一方で、防災対策を担う自治体からは「危機管理の観点からは、不確実な情報でも必要」との声が上がる。

今回の報告書は、地震の起きやすさや、災害への弱さに応じ、段階的な対応を取る方針を示した。台風時の災害弱者の避難や、火山の噴火警戒レベルなど、ほかの災害でも採り入れられてきた考え方だ。

ただ、地震の場合、社会の求めに見合う情報を出せるのかという課題は依然残る。態勢の解除後に地震が起こる可能性もあるうえ、避難に伴う健康リスクなどの弊害も無視できない。今後考える具体策は、予測のあいまいさや、地域の特徴などを踏まえ、丁寧につくりあげていくことが求められる。

地震は不意打ちでやってくる。今回の検討は、いつ起きてもいいように備えられたうえで、さらに被害を減らすための取り組みであることを肝に銘じたい。

(2017年8月26日 朝日新聞記事より)

2016年(平成28年)4月に発生した熊本地震で倒壊した建物を、

国土技術政策総合研究所などが調査を行いました。

その結果、柱や筋交い、土台などを繋ぐ部分などの問題が浮かび上がりました。

倒壊した建物は、筋交を釘だけで固定していたり、柱と土台を金属板と釘だけで

簡単に繋いでいる状況でした。

平成28年12月8日 朝日新聞掲載記事より

阪神大震災を受け、2000年(平成12年)建築基準法に接合部の金物の太さや

長さが追加されました。基礎や土台と柱を太いボルトで繋ぐ「ホールダウン金物」

などで耐震性が高められました。

平成28年12月8日 朝日新聞掲載記事より

倒壊した建物のうち、2000年(平成12年)以前の建物は接合部の強化基準を満た

しておらず、益城町中心の2000年以降の建物倒壊は約300棟中7棟にとどまりました。

そのうち4棟は、施工の不具合や地盤の緩み等の影響を受けたことが確認されましたが、

残り3棟は原因がはっきりしていません。

近年、とても多くなっているリフォーム工事ですが、

柱や土台・筋交等の接合部を確認する良い機会です。

キッチン周辺の接合部だけ、浴室周辺の接合部だけといった部分的な確認だけでは

家全体の判断は出来ませんが、ある程度予測する材料にはなります。

2000年(平成12年)以前の建物は勿論のことですが、

2000年以降の建物であってもリフォーム工事の際、接合部の確認をしてみてはいかがでしょうか?

柱直下率・壁直下率について。