- Home,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- 地震の知識,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- 耐震の知識,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- 耐震リフォームの流れ,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- 施工事例,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- よくあるご質問,会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

- 会社概要,東京,世田谷,目黒,品川,大田,杉並,狛江,調布,川崎市,耐震,リフォーム,リノベーション,助成金,補助金,補強,制震,免震,揺れ,ダンパー,間取り,相続,解体,システムキッチン,ユニットバス,トイレ,フローリング,洗面台

HOME > 最新情報

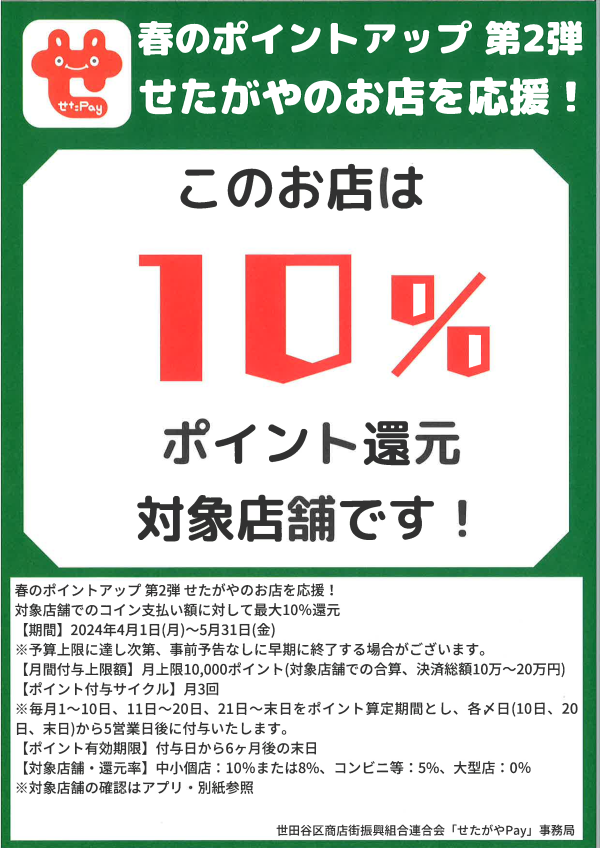

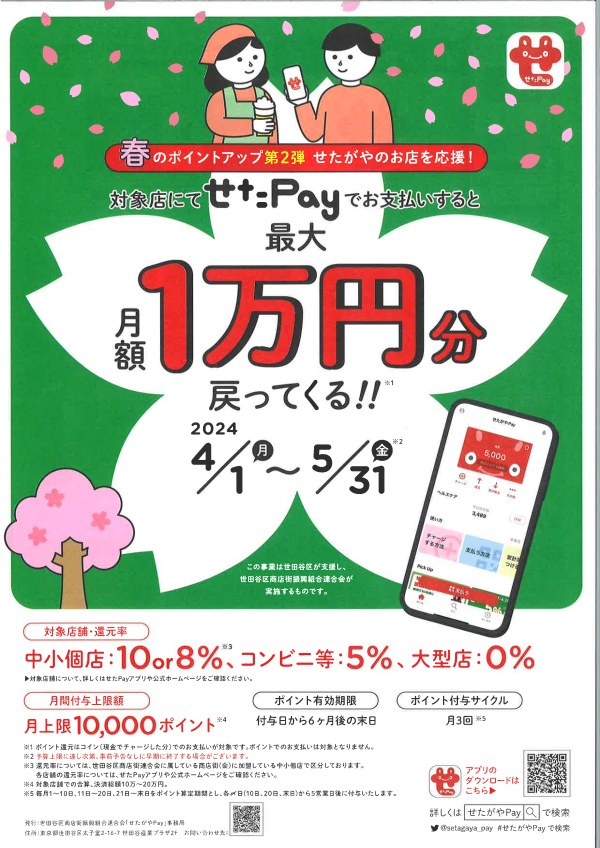

【せたがやPay】4月~5月のキャンペーン!当店は10%ポイント還元対象店です!

『せたがやPay』4/1~5/31まで当店は10%ポイント還元店です!

4月1日(月) 開始『春のポイントアップ第2弾 せたがやのお店を応援!』キャンペーンが実施されます。

先進的窓リノベ2024事業

先進的窓リノベ2024事業

補助対象

補助額(補助上限)

対象となる工事

|

工 事 内 容 |

ガラス交換 |

既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して

複層ガラス等に交換する工事

※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、

または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います。

|

|

| 内窓設置 |

既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を

取り除き新たな内窓に交換する工事

※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ

50㎝以内に平行に設置するものに限ります。

|

||

| 外窓交換 | カバー工法 |

既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を

覆いかぶせて取り付け、複層ガラス等に交換する工事

|

|

| はつり工法 |

既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、

複層ガラス等に交換する工事

|

||

| ドア交換 | カバー工法 |

既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から

新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

|

|

| はつり工法 |

既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

|

||

補助の対象にならないリフォーム工事

対象期間

補助金の申請額が30万円以上の場合

子育てエコホーム支援事業との併用

★採用情報★

採用情報①

木造リフォーム工事管理スタッフ募集!

詳細は、下記または こちら よりご覧ください。

|

仕事内容 |

当社求人ページをご覧頂きありがとうございます。

現在 、リフォーム工事に関する「施工管理スタッフ 」を募集しております。

当社は、東京都世田谷区を中心に地域密着で耐震及びリフォーム工事を行っております。

お客様のご要望に応じて一般リフォームからデザインリフォームまで幅広く対応。

在来木造の耐震工事を主に、水廻りリフォーム、外装リフォーム等、様々な工事を丁寧に対応しております。

|

|---|---|

| この仕事のやりがい |

物件担当者が意欲的に仕事に取り組む事でお客様からの口コミ評価も良く、

やりがいや向上心に繋がっております。

社内はアットホームな雰囲気で風通しが良く互いの仕事をバックアップし合える建築DX化にも力を入れ、

たまにDIY好きが集まり現場でワイワイと作業する事もございます。

|

| 勤務時間 |

8:30~18:00 |

|

就業場所 |

東京都世田谷区中町4-27-8 上野毛駅(東急大井町線)から徒歩12分程度、用賀駅(東急用賀駅)から徒歩16分程度 ★工事管理採用の場合は社用車での通勤可ですのでご相談ください★ |

| 給与 | 正社員:25万円/月 ~ 45万円/月 交通費全額支給 想定年収400万円~700万円 |

| 待遇 |

正社員:給与体系は年齢・能力によりご相談。経験に応じて昇給制度がございます。

福利厚生:各種社会保険完備、資格取得奨励制度、退職金制度、事業総合傷害保険(休日のケガも保障)

スマートフォン貸与、社用車貸与。

|

| 休日 |

日曜祝日定休、土曜月2回休、年末年始、春季・夏季休暇、有給、慶弔、特別休暇等

|

| 応募資格 |

リフォーム業界経験者、建築士資格保有者優遇。

男女・年齢問いません。

CAD図面作図、見積り作成等一般的なスキル、お客様対応経験等をお持ちの方。

「営業経験に自信はあるけど建築関係のスキルが足りないので習得していきたい!」

「現場監督をしているが、営業や設計もしてみたい!」

「色々な工事内容を経験してみたい!」

「職人を目指していたけれど管理の経験もしてみたい!」

等希望・アピールがございましたらどしどしご応募ください。

将来的に支店数を増やしていく計画もございますので向上心のある方もご応募お待ちしております!

耐震に興味のある方、建築設計に興味のある方などやる気を重視しております。 建築士資格をお持ちでない方には当社でバックアップ致します。 |

| 応募方法 |

まずe-mail or郵送にて履歴書を応募下さい。こちらからご連絡差し上げます。

面談日 時を決定し、面談をさせて頂きます。現在在職中の方もご相談にのります。

|

| 応募先 | 〒158-0091 東京都世田谷区 中町4-27-8 担当 宮地宛 |

| 応募期間 | |

| 連絡先 |

電話番号 03-6432-1591 e-mail: miyachi※myc-home.com

( ※印を@に変換して下さい)

|

|

採用担当から の一言 |

一緒に頑張って仕事をしていきたいと思っております。様々な仕事を経験し、成長できる仕事場です。

耐震工事を始め様々なリフォーム工事に携わる事でスキルアップ を目指せます。 少しでも気になる方は事業内容の説明だけでも致します。建築関係の経験者優遇致します。 未経験者の方もご相談にのります。まずはお 気軽にご応募下さい。 ご応募お待ちしております。

当社ホームページもご覧下さい。HP:https://myc-home.com/

|

採用情報②

設計補助スタッフ、事務パートさん募集!

|

PR文 |

当社求人ページをご覧頂きありがとうございます。

現在 「建築設計の補助スタッフ、事務パートさん 」を募集しております。

東京都世田谷区を中心に地域密着で耐震及びリフォーム工事を行っております。

「午前中のみ出勤したい」「週2.3日なら出勤できる」 等 ご希望の勤務体系をご家庭の事情に関して考慮させて頂きます。

もちろん毎日出勤できる方も歓迎しております。

打合せスペースには耐震・制震装置の展示スペースを併設し、調査診断・設計から工事まで一貫して対応し、

お客様のニーズに答え、耐震工事のみならず新築以上に喜ばれるリフォームを提案させて頂いております。

地震大国の日本において一軒でも災害から命を守れる建物を増やす事を使命として日々の業務に取り組んでおります。

耐震のみならず、バリアフリー、省エネ、デザインリフォームもご提案する事でお客様に喜んで頂いております。

また、向上心を持って様々な新しい技術・知識を習得して頂けます。

|

|---|---|

| 仕事内容 |

簡単なCAD図面作図、建築設計補助、HP更新等 事務全般。

仕事に慣れるまでは丁寧に補佐致します。

建築士資格保有者は優遇致します。

建築士資格等の資格取得も積極的にバックアップ致します。

|

| 勤務時間 |

8:30~18:00の間で出勤可能な時間。 |

|

就業場所 |

東京都世田谷区中町4-27-8 最寄り駅は上野毛駅(東急大井町線)、用賀駅(東急用賀駅) 少し駅から距離がございますが、良い運動と思って頂ければと思います。 神奈川県川崎市や近隣の大田区、目黒区の方も通勤圏だと思います。 |

| 給与 |

時給¥1,115~¥1,500 経験等によって応相談。交通費全額支給(上 限2万円)。 |

| 待遇 |

経験に応じて昇給制度がございます。

正社員昇給希望者は社会保険、雇用保険加入。交通費全額支給(上 限2万円)。携帯電話、社用車貸与。

|

| 休日 |

日曜、祝日、土曜、年末年始、夏季休暇、GW。

その他お子様やご家庭の都合に合わせて。

|

| 応募資格 |

リフォーム業界経験者、建築士資格保有者優遇。 男女・年齢問いません。 耐震に興味のある方、建築設計に興味のある方などやる気を重視しております。 建築士資格をお持ちでない方には当社でバックアップ致します。 |

| 応募方法 |

まずe-mail or郵送にて履歴書を応募下さい。こちらからご連絡差し上げます。

面談日 時を決定し、面談をさせて頂きます。現在在職中の方もご相談にのります。

|

| 応募先 | 〒158-0091 東京都世田谷区 中町4-27-8 担当 宮地宛 |

| 応募期間 | |

| 連絡先 |

電話番号 03-6432-1591 e-mail: miyachi※myc-home.com

( ※印を@に変換して下さい)

|

|

採用担当から の一言 |

一緒に頑張って仕事をしていきたいと思っております。様々な仕事を経験し、成長できる仕事場です。

耐震工事を始め様々なリフォーム工事に携わる事でスキルアップ を目指せます。 少しでも気になる方は事業内容の説明だけでも致します。建築関係の経験者優遇致します。 未経験者の方もご相談にのります。まずはお 気軽にご応募下さい。 ご応募お待ちしております。

当社ホームページもご覧下さい。HP:https://myc-home.com/

|

住宅省エネ2024年キャンペーンについて

住宅省エネ2024キャンペーン

補助対象

| 新築 | リフォーム | 交付申請の予約 | |

| ①子育てエコホーム |

持家

・長期優良住宅

・ZEN住宅

|

持家、賃貸等 | 可 |

| ②先進的窓リノベ2024 | 対象外 | 持家、賃貸等 | 可 |

| ③給湯省エネ2024 | 持家・賃貸等 | 持家、賃貸等 | 可 |

| ④賃貸集合給湯省エネ2024 | 対象外 | 既存賃貸集合住宅 | 可 |

補助額(補助上限)

| 新築の補助額(上限) | リフォームの補助額(上限) | |

| ①子育てエコホーム |

・長期優良住宅

100万円/戸

・ZEH住宅

80万円/戸

(1申請/戸・世帯)

|

リフォーム工事内容に応じて定める額※

・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸

・その他の世帯:上限20万円/戸

※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入

を伴う場合は、上限60万円/戸

※長期優良リフォームを行う場合は、

・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸

・その他の世帯:上限30万円/戸

|

| ②先進的窓リノベ2024 | 対象外 |

工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当等)

上限200万円/戸

|

| ③給湯省エネ2024 |

定額(下記は主な補助額)

ヒートポンプ給湯機10万円/台、ハイブリッド給湯機13万円/台、

家庭用燃料電池20万円/台

|

|

| ④賃貸集合給湯省エネ | 対象外 |

追焚機能無し:5万円/台

追焚機能有り:7万円/台

|

交付申請期間

注意点

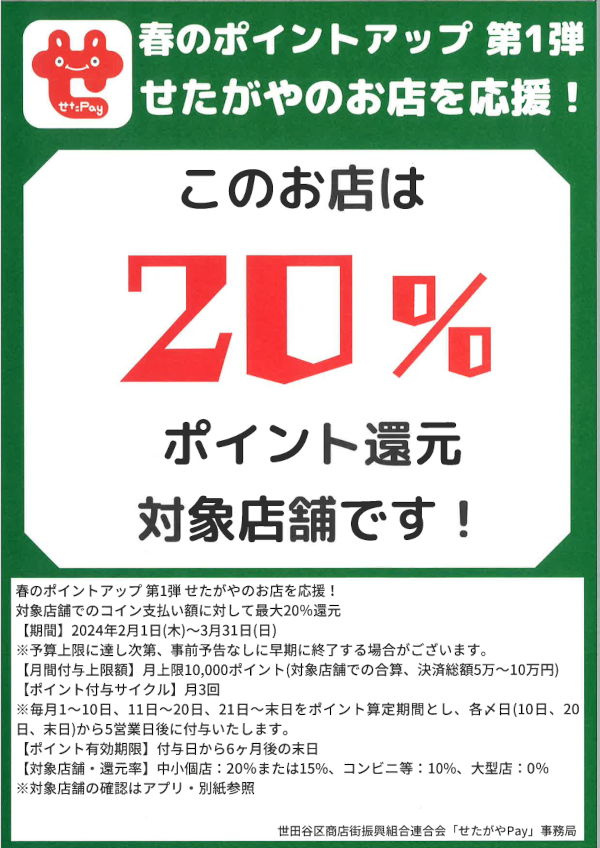

【せたがやPay】2月~3月のキャンペーン!当店は20%ポイント還元対象店です!

『せたがやPay』2/1~3/31まで当店は20%ポイント還元です!

本日、阪神・淡路大震災から29年

新年のご挨拶

令和6年能登半島地震による被災者の皆様にお悔やみ申し上げます

令和6年能登半島地震で犠牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、

被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

まだ余震も続いており、不安な日々が続いておりますが、被災地域の皆様の安心・安全と、

日常の生活が一日でも早く戻ることを心よりお祈り申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

お取引様各位

株式会社 宮地建築設計

年末年始休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

お取引様には大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、

何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

今後とも弊社をご愛顧いただきますようお願いいたしまして、

年末のご挨拶かたがた休業のお知らせまで申し上げます。

敬具

記

・年末年始休業日

令和5年12月日30 (土)~令和6年1月8日(月)

1月9日(火)より、通常営業を開始いたします。

※休暇中のお問合わせにつきましては、1月9日(火)以降にご連絡させて頂きます。

以上

カテゴリ

最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (3)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (4)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (2)

- 2020年1月 (5)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年7月 (2)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (7)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (5)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (3)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (2)

- 2016年12月 (10)

- 2016年11月 (8)

- 2016年10月 (5)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2015年10月 (1)

- 2015年6月 (2)

- 2015年4月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (2)

- 2014年4月 (4)

- 2014年3月 (2)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (2)

- 2013年12月 (1)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (6)

- 2013年8月 (1)

- 2013年4月 (1)